脂肪肝

2021-05-27

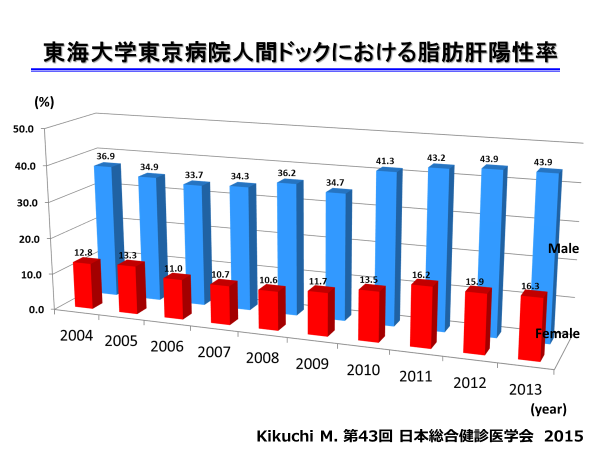

私の専門分野である脂肪肝は、近年増加傾向で健康診断の約45%に指摘され、コロナ蔓延後には50%に迫る勢いで急増しており、いわゆる“巣ごもり脂肪肝”や“リモート脂肪肝”に対する治療が急務です。年代別にみても、男性では働き盛りの中高年、女性では閉経後に多い疾患です。

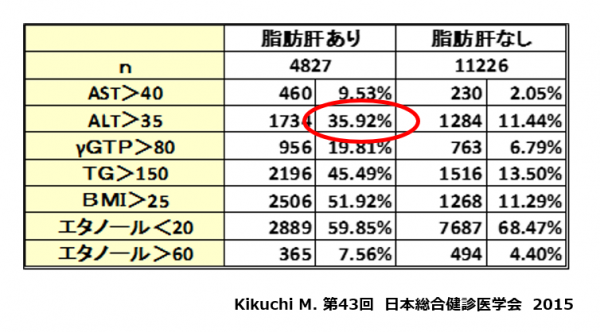

懸念すべき点は、採血で肝機能を示すALTでさえも、脂肪肝患者で異常値を示すのは36%のみで、つまり脂肪肝の64%の患者さんは、採血での肝機能は正常です。さらに、“沈黙の臓器”である肝臓は無症状であり、超音波検査でしか判断できないことにあります。その一方で、健康診断などで脂肪肝が指摘されていても、放置されている現状もあります。

そこで近年注目されているのがFibroscanという肝臓の脂肪量と硬さを数値として測定できる最先端機器です。235 dB/m以上を脂肪肝として、初期脂肪肝の拾い上げや、重症度の判定にも有効です。さらに、硬さの測定で、肝硬変への進展具合も同時評価できます。数値化されていることで、患者さんの治療目標やモチベーション維持にも繋がります。私は、2004年にフランスから日本へ一台目が慶應義塾大学病院に導入されて以来、今日までこの機器と共に、数多くの研究、学会発表を行い、臨床でも自らの手で測定し、肝疾患診療の現場に生かしてまいりました。当クリニックでも、引き続き診察室内に設置し、診療に役立てていきます。

脂肪肝の中身は、アルコールが原因で脂肪肝になるグループと、アルコール飲まない人でも脂肪肝になるグループに大きく2分されます。非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis:NASH)という、アルコール飲まない人でも肝硬変、肝がんに移行する病態がいわれるようになり、この疾患に対するアプローチが急務です。当クリニックでは、Fibroscanを駆使して、しっかりと脂肪肝に向き合い、肝硬変に移行していかないように管理していきます。

非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)の確立した治療法はなく、基礎疾患合併例では、糖尿病や高血圧、脂質異常症の治療が優先されます。NAFLDがメタボリック症候群(メタボ)の肝臓における表現型と言われるように、脂肪肝ではメタボの管理が重要になります。まずは、食事運動療法から入り、後述するスルフォラファンの導入や薬物療法を考慮していきます。何より、脂肪肝の原因は多岐にわたるために、患者さん一人一人の現状を理解し、何が優先度の高いものかを判断することが重要と考えます。

肝臓から離れた観点で全身を管理することも必要です。脂肪肝患者は、全身性に心筋梗塞や脳梗塞の原因になる動脈硬化が進展しているケースがみられます。そこで、当クリニックでは、一般診療とは別に、自由診療で1年に一度、メタボ・ロコモティブ症候群健診(メタボ・ロコモ健診)をすすめており、全身管理にも努めています。

また、年に数回、肝臓病教室を開催し、肝疾患をかかえる患者さんやご家族の方などを対象に、限られた診療時間内ではお伝えしにくいような基礎知識や生活上の注意点、最新トピックを情報提供いたします。無料でどなたでも参加可能ですので、是非参加いただき日常生活にお役立てください。(当ホームページにて詳細な日程はお知らせいたします。)